知っておきたい!! 配合飼料安定基金

2025.10

配合飼料高騰時に畜産経営への影響を緩和するための「配合飼料安定基金」の概要について説明します。次年度の契約前に改めて基本をおさらいしましょう!

制度の目的

「配合飼料安定基金」とは、生産者と飼料メーカーが積み立てた財源と、国からの財源を合わせた補てん財源を使って、配合飼料価格が大幅に上昇した時に生産者へ補てん金を交付する制度です。

配合飼料安定基金の仕組み

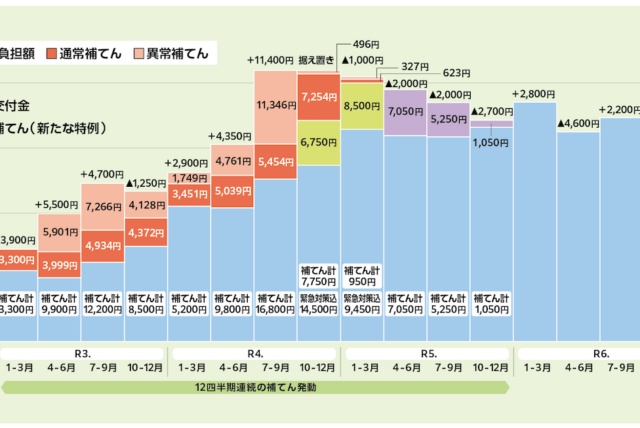

配合飼料安定基金は、畜産生産者および飼料メーカーが積み立てた基金により運営される「通常補てん制度」(通常基金)と、財源の一部を国が助成している「異常補てん制度」(異常基金)から構成されています。

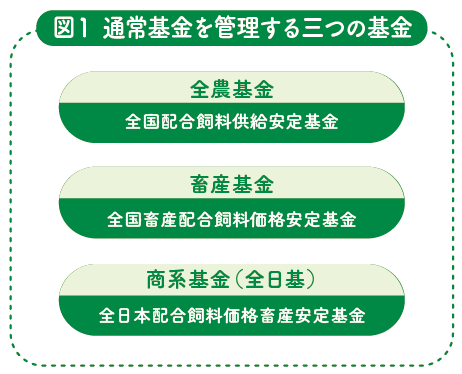

通常基金には、「全農基金」「畜産基金」「商系基金(全日基)」の三つの基金団体があります(図1)。全農基金は、全国の総合農協が供給する「くみあい配合飼料」を取り扱う全農系の基金になります。配合飼料を使用して補てん金を受け取るには、基金窓口のJAや県の基金協会と契約する必要があります。複数の飼料メーカーを使用している場合は、それぞれの基金窓口と契約を結びます。

基金契約の締結

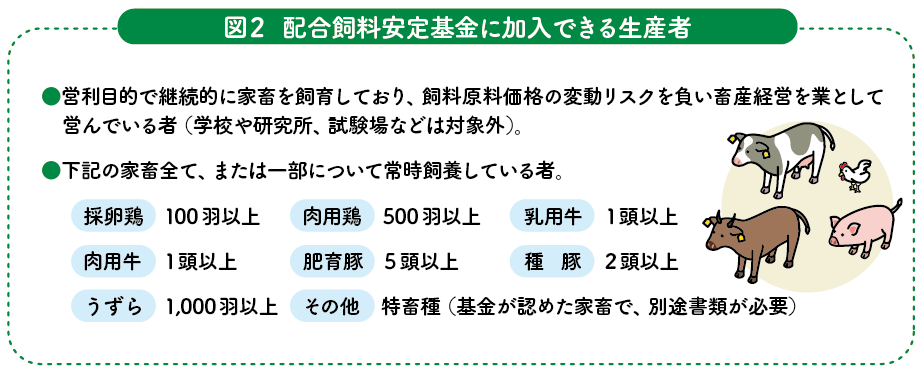

配合飼料安定基金は4年を一つの事業単位としているため、「基本契約」を4年ごとに締結します。そのうえで、積立や補てんの根拠となる契約数量を四半期別に結ぶ「数量契約」を毎年締結します。配合飼料安定基金に加入できる生産者は図2の通りです。

積立金の納付

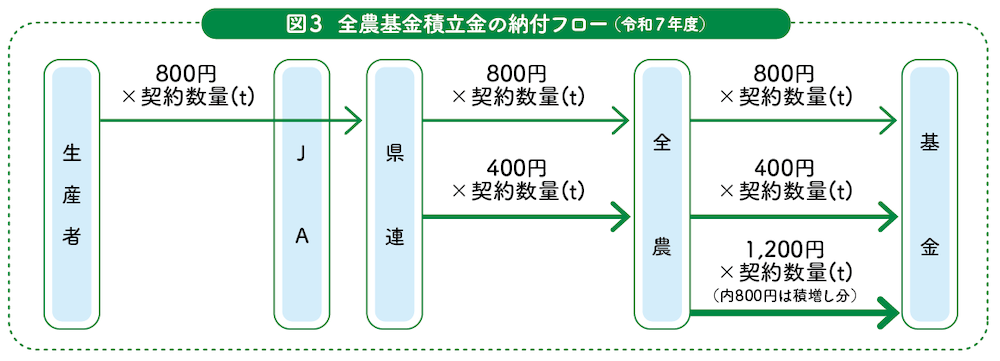

4月、6月、9月、12月が積立金の納付時期になります。全農基金の令和7年度の積立金単価は、1t当たり生産者が800円、県連が400円、全農が1200円(そのうち800円は積増し分)です(図3)。単価は毎年見直されますので詳細はお近くのJA職員にご確認ください。

補てん金の交付

補てん金は飼料代金や積立金、売掛金などとの相殺はできません。また、生産者の収入とみなされるため課税対象となります。

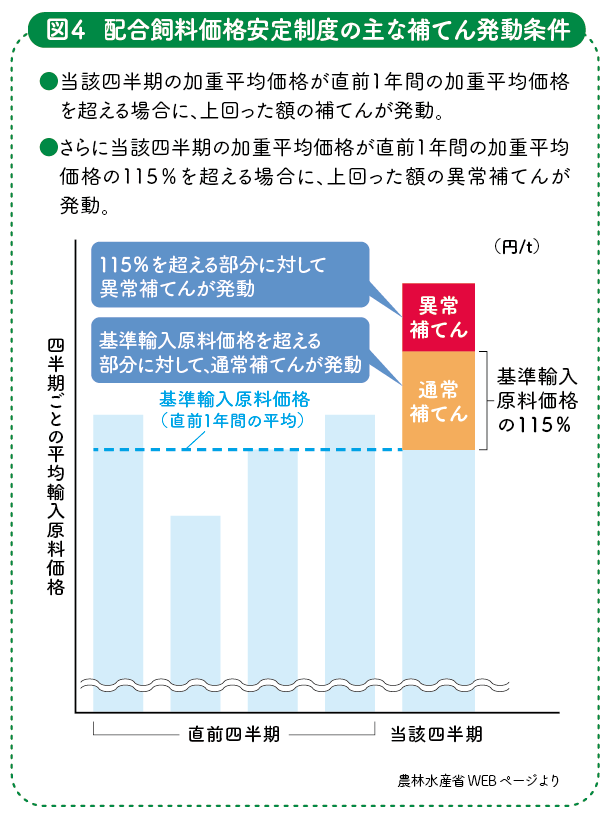

「補てん単価」は輸入5原料(トウモロコシ・マイロ・大豆粕・大麦・小麦)の当該四半期の加重平均価格と直前1年間の加重平均価格を比べて、当該四半期の加重平均価格の方が高ければ、その差が補てん単価の上限となります。補てん単価は50円単位で切り捨てとなり、単価が500円未満の場合は補てんを行いません。また、補てんは「通常基金」からの「通常補てん」が優先して交付されますが、当該四半期の加重平均価格が直前1年間の加重平均価格と比べて115%を超えた場合、その部分は「異常基金」からの「異常補てん」が交付されます(図4)。「補てん対象数量」は、当該四半期に出荷された数量と契約数量を比べて少ない方が対象となります。

このような方法で決まった「補てん単価」と「補てん対象数量」をかけ合わせた金額が「補てん金額」になります。

令和7年度からの変更点

国、基金団体および生産者団体が協力して制度の見直しを検討し、令和7年度より以下の内容へ変更しました。

- 財源確保および新たな借入れ抑制のため、通常補てん財源の保有水準の引き上げ

- 配合飼料単価の上昇を踏まえ、補てん単価の下限を従来の1t当たり250円から500円へ引き上げ

- 通常補てん財源の保有水準が引き上げられることを前提に、従来の異常補てん制度の中に新たな補てん制度として「特例補てん制度」を設立

特例補てん単価は、従来の異常補てん算定額を上限に各基金団体が理事会で決定することになり、その決定した単価の半分を国が負担することになります。詳しくは、それぞれの基金団体にご確認ください。

最後に

配合飼料安定基金は、配合飼料の価格変動が畜産生産者の経営に与える影響を緩和するために作られ、現在も畜産生産者の多くが活用する制度です。引き続き基金契約をよろしくお願いします。

PDF: 437.39 KB