埼玉県深谷市 生活クラブたまご 岡部農場

新鶏舎で復興真っ最中!未来の食卓に安全な国産たまごを

2025.07

(株)生活クラブたまご 岡部農場(seikatsu club egg okabe farm)

代表取締役専務:工藤一さん

本社:埼玉県深谷市榛沢1672

従業員数:12人

飼育羽数:約20万羽

生産量:約280t/月

高病原性鳥インフルエンザ(以下、鳥インフルエンザ)が猛威を振るった2022年。埼玉県深谷市にある(株)生活クラブたまご岡部農場にも魔の手は伸び、県内最大規模となる約19万4000羽が殺処分された。対応に追われる中、再認識した“つながり”の重みと“安全”への誓い。鳥インフルエンザからの回復後は飼料の“国産自給率”アップをより鮮明に意識した取り組みを実施。想いを込めた誇れる卵の理解浸透・販路拡大に向け、一生懸命に奔走し続ける農場の今を追った。

「悲しいとか……うーん。実際、気持ちが落ちているヒマはなかったですね。即決しなければならないことが一気に押し寄せて。毎日忙しかったですし……苦しかったです」

他農場の協力を受け鳥インフルエンザから回復

2022年12月、(株)生活クラブたまご岡部農場で鳥インフルエンザが発生した。農場長の林文成さん(55)が鶏舎の各所で76羽の鶏が死んでいるのを発見。県に報告して検査を受けると結果は陽性だった。生産停止と同時に、県内では過去最大規模となる約19万4000羽の殺処分が決定した。

冒頭で当時の心情を明かしてくれた代表取締役専務・工藤一さん(58)は、回復までの日々をこう語る。「まず、孵卵場に連絡をして、翌年5月に入れる計画の雛を“予定通りうちに入れてくれ”“それまでに何とかするから”と伝えました。最初に期限を決めてしまうことで自らを奮い立たせたんです。復帰に向けやらざるを得ない状況を作りました」。4月までに入る予定だった雛は、常日頃から情報交換をしている提携生産者に協力を仰ぐと、紹介の輪が広がり、各地の農場が飼養管理を引き受けてくれた。「限られた時間の中でこちらの生産基準に合わせた飼養を受け入れ、協力していただきました。つながりの大切さが身に沁みましたね」

工藤さん(中)と林さん

組合員への卵の供給も、生活クラブ連合会や近隣の養鶏場の協力で継続。卵の選別・包装施設(GPセンター)を22年8月に県南部の飯能市に移していたことも奏功し、1パック10個入りを6個入りにする措置で急場をしのいだ。

当時はコロナ禍で、焼却炉が医療用廃棄物の処理に充てられていた関係で、殺処分した鶏のために十分な焼却能力を確保できなかった。そのため、焼却と並行して鶏舎と堆肥舎の間にあるわずかな土地に埋却を実施したという。生産再開の条件となる“次の発生に備えた”土地の確保については、隣の1棟を潰すことで認可が下りた。「苦渋の決断でしたが、生産再開に間に合わせるにはこの選択しかありませんでした」と工藤さん。感染対策も徹底して行った。鶏舎それぞれを丸ごとネットで覆い、集卵コンベアも包囲。スズメが入りやすいネットと地面の境目にはアングルを付け侵入を阻止した。鳥獣対策器も設置し、トウガラシ由来の忌避剤も使用した。

鳥インフルエンザ発生から5カ月後に雛を導入

そして鳥インフルエンザ発生から約5カ月後の23年5月、ついに生産再開が認められ、当初の予定通り雛の受け入れが実現した。5月からは古くなった鶏舎のリニューアル工事も始まり、12月には新鶏舎が完成。屋根と壁をすべて隙間なく張り替え、リスク回避策として鶏舎の入気部分にフィルターを設置するなど、あらゆる工夫を施した。「鳥インフルエンザウイルスはハエも運びます。完全な予防策は見つかっていませんが、発生リスクを最小限に抑えることが私たちの責任だと思います」。工藤さんの決断力と行動力、真摯な想いに多くの仲間の賛同が得られたからこそ、再開までたどり着いた。

鳥インフルエンザ発生を受け、取り組んだこと

2022年12月

約19万4000羽を殺処分し、敷地内に埋却した。

2023年5月

発生を受け雛を導入できなくなった際には、4県・5農場が委託生産を担ってくれたという。

2023年12月

1棟を2部屋に分けて、リスク分散した。

防虫・防鳥対策の取り組み

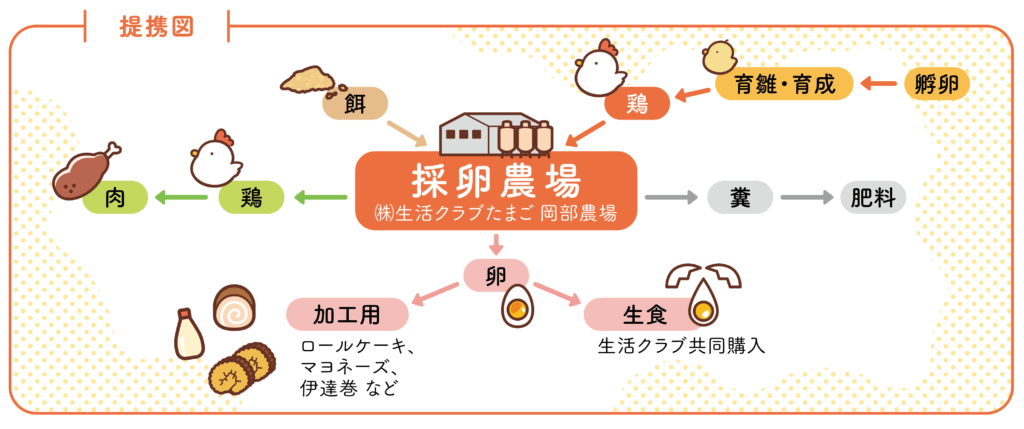

子実トウモロコシ 自給率アップへの期待と課題

生活クラブには“消費材10原則”という理念がある。なかでも“国内の自給率を高めます”は最優先課題だが、米不足による飼料用米の減反は加速度的に進み、農家に大きな打撃を与えている。岡部農場も例外ではない。24年まで配合飼料の35%を占めていた米が、25年は削減を余儀なくされている。不足分は価格高騰が続く輸入トウモロコシで補っている。

安全・安心な卵を供給し続けるためには飼料自給率の向上が喫緊の課題だ。岡部農場は昨年から一念発起し、国産子実トウモロコシを使い始めた。23年は埼玉県産を10t。農場長が時間をかけ手作業で配合した。24年は栃木県産を20t仕入れ、JA全農くみあい飼料(株)の協力も得ながら使用した。同社の森健悟さん(30)は「試験的ですが、自給率を高める新たな仕組みの構築に期待できます」と笑顔で話す。「日ごろから一番近くで面倒を見てくれる森さんはとても良い相談相手です」と工藤さん。

ただ、国産子実トウモロコシの安定した収量確保には幾重もの課題が存在する。「収量が増えるまでの農家のコストを誰がどう支えるのか。設備投資にかかる費用はどうするのか。生活クラブ自体が生産者をつなぐ役割を果たすとか、風呂敷を大きく広げて取り組む必要があります」。国内の農地を守る意味でも、輸入に頼らない安全・安心な国産飼料の生産増加は急務だという。

代表取締役専務

工藤 一さん

「安全・安心の卵を供給することが使命です」

たまごの価値 問われる消費者の目

(株)生活クラブたまご 岡部農場の鶏は、国内の採卵鶏のうち4%にも満たない純国産鶏であることが最大の特徴。純国産鶏の「さくら(淡褐色卵)」と「もみじ(褐色卵)」が、生産者と組合員を支えている。かつては国内にも多くの育種会社が存在したが、外国産が輸入されるようになると激減した。工藤さんは「この4%をいかにして増やすか。純国産鶏を守るか」を考え続けている。

同時に、岡部農場の卵のもう一つの特徴である“黄身の色”が「鶏の健康や卵の品質に関係ない物を一切入れていない証であること」を世の中に伝えるため、黄身の色が薄い卵もあることについて理解促進に取り組む。ホームページの作成に乗り出し、その中で理念や卵の価値を誠実に伝え、外販のスタイルを確立しようとしている。工藤さんは言う。「私たちが今、何に気を遣い、何を守り、何を選択し、何を変えようとしているのか。子どもや孫の世代にどういう地球を残すのか。一生懸命に考え、常にチャレンジすることが畜産農家として大切な責務だと思います」

左が「さくら」

右が「もみじ」

(株)生活クラブたまごで生産する卵

PDF: 1.41 MB