きてみて!うちの学校/宮城県農業高等学校

2025.10

宮城県農業高等学校は1885年に創立され、

今年140周年を迎えた日本で最も古い農業学校の一つ。

仙台市の南部に隣接する名取市に校舎を構え、地元では「宮農(みやのう)」と呼ばれて親しまれる。

文部科学省指定の農業経営者育成高等学校でもあり、宮城県のみならず、

全国に多くの優秀な人材を送り出している伝統校だ。

2011年の東日本大震災で発生した津波により、

校舎や畜舎が甚大な被害を受け多くの牛を失ったが、

奇跡的に生還した牛を生徒たちは懸命に育て続け、命を現在につないでいる。

校名

宮城県農業高等学校

所在地

宮城県名取市高舘吉田字吉合66

生徒数

702人(男子364人、女子338人)(2025年4月時点)

創立

明治18年(1885年)

学科

農業科、園芸科、生活科、食品化学科、農業機械科

猪股 瑛生(いのまた えいき)先生(中央)

渥美 勇人(あつみ はやと)先生(右)

宮城県農業高等学校には農業科、園芸科、生活科、食品化学科、農業機械科の5つの学科が設けられている。全学科で農業の基本を学び、その後各学科の専門授業を受ける。2018年に完成した新校舎の敷地面積は東京ドーム約8個分で、「自らの力で、自らの道をひらく」という意味の「自啓」の校訓のもと、約700人の生徒が、実践授業で農業を学んでいる。

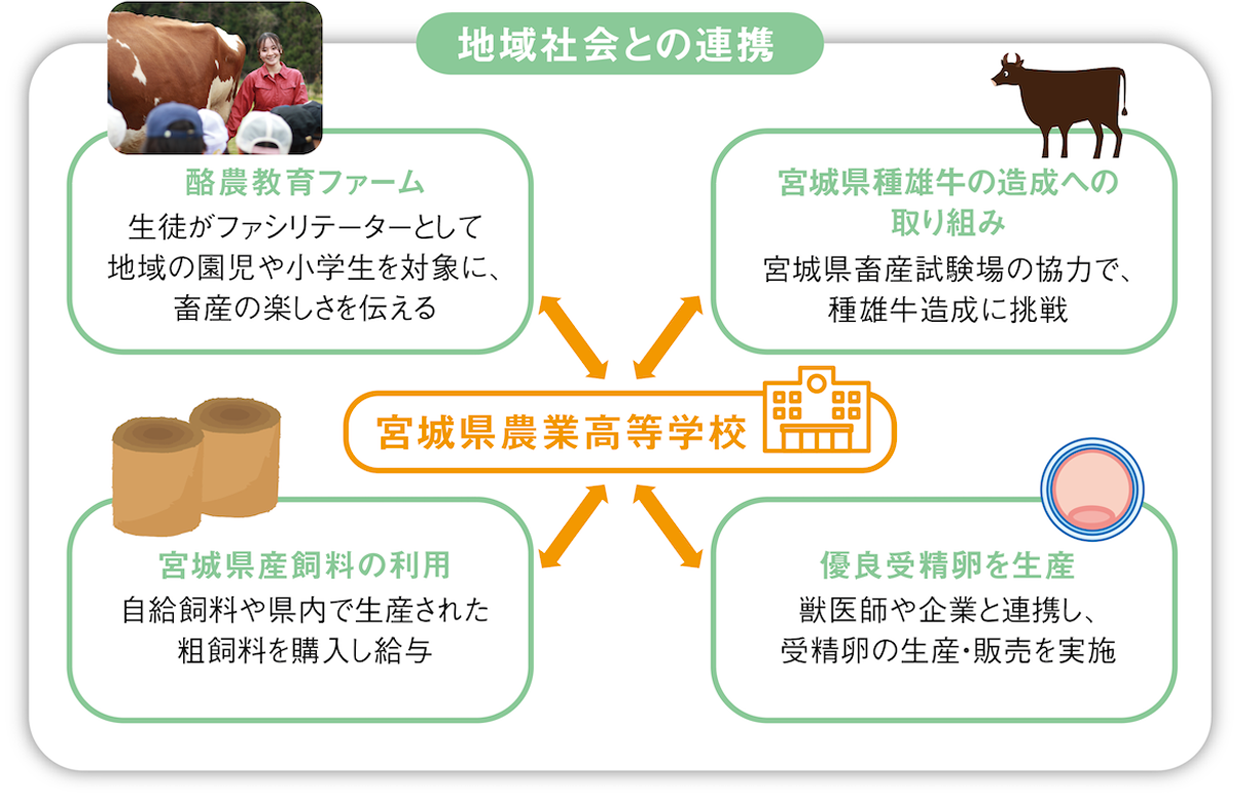

畜産を学ぶ生徒は、2年次より農業科畜産部門に所属。1学年20人ほどの生徒が学んでいる。乳牛と和牛に関する知識・技術はもちろん、産学連携や地域連携など、畜産の学びを通して地域社会へ貢献する取り組みにも力を入れている。指導教諭の猪股瑛生先生は、「生徒は学年を重ねるごとに、生き物を育てる責任感が強まると感じています」と語る。

牛好き生徒が集まる「牛部」

同校の牛はすべて自校産で、和牛(黒毛和種)20頭、乳牛(ホルスタイン種)30頭を飼養しており、牛が大好きでたまらない生徒が、放課後や休日に牛を管理する「牛部(うしぶ)」という部活動がある。授業とは別に農業学習の一環として、所属する約20人の生徒が給餌や哺乳、搾乳、牛舎の掃除などを自主的に行い、共進会への参加を目指している。

牛部では、上級生が下級生へ、牛の状態の確認方法やケガ防止のための接し方、搾乳方法など、牛を育てるための知識や経験を伝えている。生徒は牛部の伝統を引き継ぎながら、牛と共に学校生活を歩んでいる。

ナノテラスを活用し仙台牛の生産を目指す

「Nano Terasu(ナノテラス)」とは、24年4月に仙台市で運用が始まった、世界最先端の放射光施設。正式名称は「3GeV高輝度放射光施設」で、ナノメートル(100万分の1ミリ)レベルの物質の構造や機能を観察できる、いわば巨大な顕微鏡。高校として初めてこの施設を利用し、調査結果を25年1月の第8回和牛甲子園の取組評価部門で調査結果を発表し、「優良賞」と「高校牛児特別賞」を受賞した。

調査では、「仙台牛」の脂肪交雑の内部構造を画像解析することにより、きめの細かい脂肪が口当たりの良さに影響することを、ナノレベルで可視化できた。猪股先生は「生徒が科学技術の利用に踏み出してくれたことが大きい。おいしい仙台牛の生産のために、今後も生徒と生産技術の向上に取り組んでいきたい」と話す。

猪股 瑛生(いのまた えいき)先生

牛を通じて社会性や自主性、課題解決能力を身につけてほしいです。生産に携わるすべての人、そして牛にも常に感謝の気持ちを忘れずに活動させたいです。

牛の行動を24時間モニタリング

また、同校では「U‐motion(行動モニタリングシステム)」を活用し、24時間リアルタイムで牛の細かな行動をモニタリングし、病気や発情、分娩などの兆候をデータとして見える化した。先生と生徒がスマートフォンやタブレット、パソコンで共有している。文部科学省のDXハイスクール事業に指定されたことにより牛舎にWi‐Fiを導入し、牛の健康状態を常にチェック、アラートが発出されたときにはすぐに対応可能な体制を確立している。「U‐motionの活用は、牛の健康管理と生産性の向上に寄与している。分娩における子牛の死亡事故はゼロ」と酪農部門の西大條利成先生は言う。

西大條 利成(にしおおえだ としなり)先生

「U-motion」を導入し、今まで経験則で肥育していた部分を見える化し、データに基づいて牛のチェックが可能になり、生徒も私たちも管理に対する安心感が増しました。

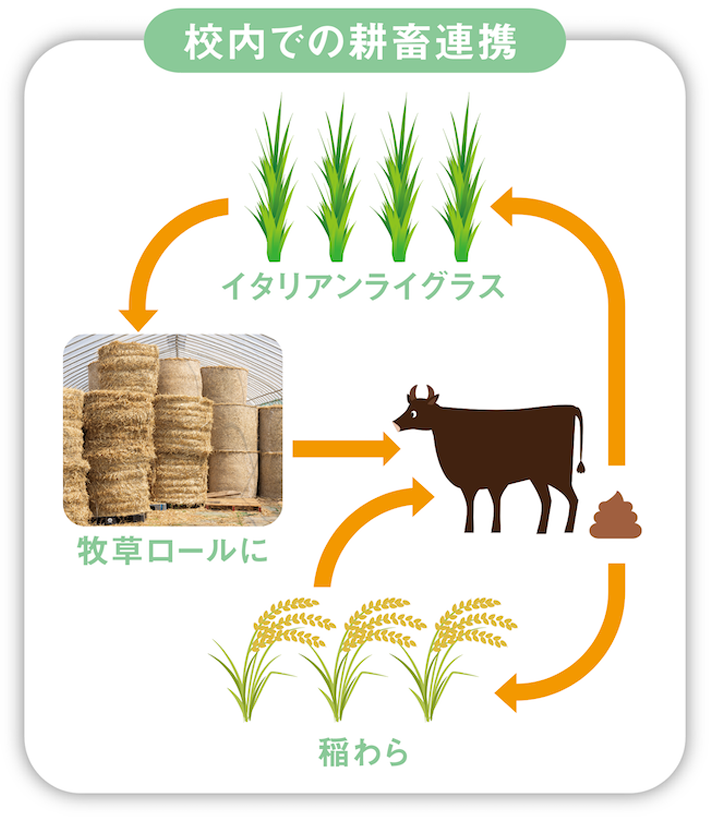

耕畜連携で循環型農業を実践

校内にある飼料畑では、イタリアンライグラスを中心とした牧草を自給粗飼料として栽培している。収穫した牧草は近隣の酪農家へも供給しており、地域への貢献度も高い。

同校には、5月に全校生徒が参加して行われる「全校田植え」という稲を手植えする一大イベントがある。秋の水稲収穫後の稲わらも飼料として利用しており、自給飼料の増産も目指している。また、堆肥を飼料畑や水田に還元することで、校内で耕畜連携の循環型農業を行っている。

リザーブグランドチャンピオンになりました!

飼料用米「ふっくらライス」を配合しています。

第9回和牛甲子園で最優秀賞を目指します!

熊谷 美心(くまがい みこ)さん

牛の体調を観察し、健康に気を付けています、仙台牛として良いお肉にしたい気持ちが強いので、肥育に気を配り、販売会でお客さんにおいしいといってもらえるように、印象に残るお肉をつくる気持ちで取り組んでいます

南條 匠極(なんじょう なるみち)さん

農業経営の基礎を学ぶため、そして「牛部」で牛を学ぼうと思い入学しました。和牛甲子園で日本一を目指しています。病気の早期発見・早期治療がベストなので、牛の日々の健康チェック、餌の配合や食べ具合などに気を付けています

佐藤 希歩(さとう きほ)さん

牛の気持ちを考えて、牛の変化に気付けるように心がけています。宮城県の生産者がつくる仙台牛と同じレベルのおいしいお肉をつくりたいです。将来は大学に進学し、知識を伸ばして良い牛飼いになりたいと思います

仙台牛とは

仙台牛の4つの定義

- 黒毛和種であること。

- 仙台牛生産登録農家が個体に合った適正管理を行い、宮城県内で肥育された肉牛であること。

- 本協議会が認めた市場並びに共進会等に出品されたもの。

- (公社)日本食肉格付協会枝肉取引規格が、A5またはB5に評価されたもの。

仙台牛の格付け

宮城県から食肉として出荷されている黒毛和種のうち、「仙台牛」として出荷されるのは約5割。厳しい基準をクリアし、「A5」「B5」に格付けされた牛肉だけが「仙台牛」となる。

PDF: 1.81 MB