海外レポート アメリカ合衆国 United States of America(USA)

JA全農提携ウィリアム・H・マイナー農業研究所

米国のBeef on Dairy; 乳牛への肉用牛精液の利用 大和田研究員が解説 vol.2

2025.07

JA全農は、1996年から業務提携する米国ニューヨーク州のウィリアム・H・マイナー農業研究所に研究職員を毎年1人派遣しています。今回は前号に続き、2024年4月から駐在しているJA全農畜産生産部の大和田尚研究員が、米国における最新の酪農情勢をレポートします。

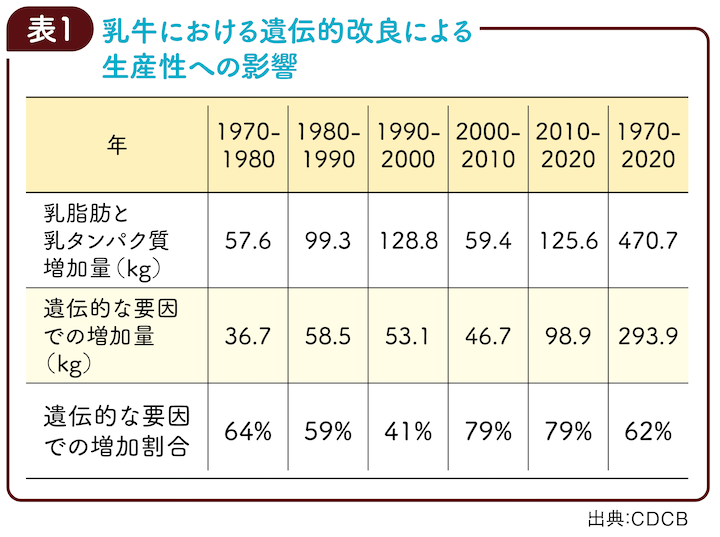

①ゲノミック評価と性判別精液で効率的に泌乳後継牛を確保

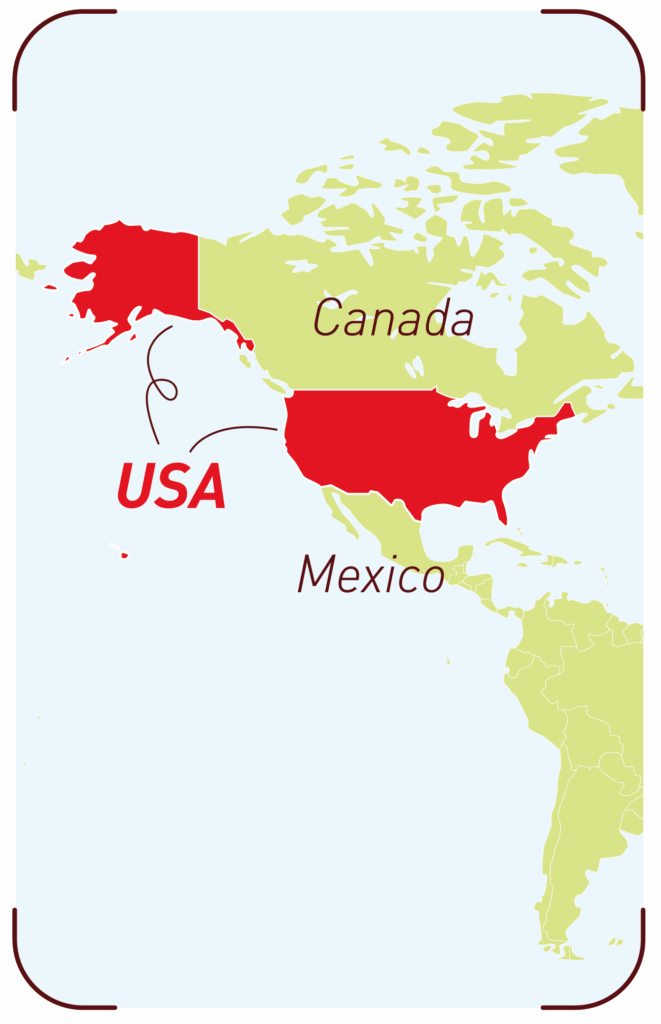

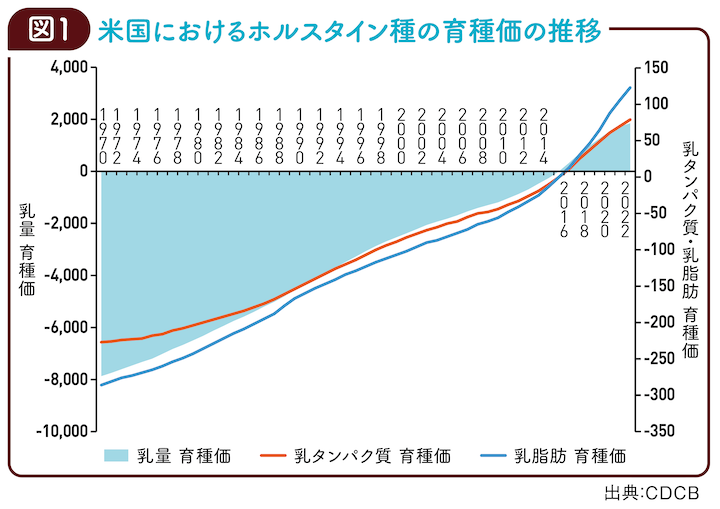

米国では近年、乳牛の遺伝的な改良が飛躍的に進んでいます(図1)。これは、種雄牛の改良も含めて、ゲノミック評価も進んでいることが要因の一つです。

ゲノミック評価とは、従来の血統情報を用いた遺伝的な能力推定ではなく、当該牛の遺伝子情報を用いて評価する方法です。従来の血統情報よりも正確で早く、当該牛の能力を確認することができ、効率的な改良の実現に大きく貢献しています。

また、これは米国での1頭当たりの生乳生産量の上昇に大きく貢献していることは明確です(表1)。さらに、高い遺伝的な能力を有する牛に対して性判別精液(※1)を利用することで高い遺伝的能力の後継牛が生産できます。

結果的に米国ではゲノミック評価と性判別精液の普及により、効率的な泌乳後継牛の確保が可能となりました。そのため、ホルスタイン種への一般的精液(※2)の利用が減少し、その代わりに産肉性が優れる肉用種の精液の利用が拡大しています。この乳用種と肉用種の交雑種を生産する、「Beef on Dairy」を進めることで従来よりも効率的な牛肉生産が可能になります。

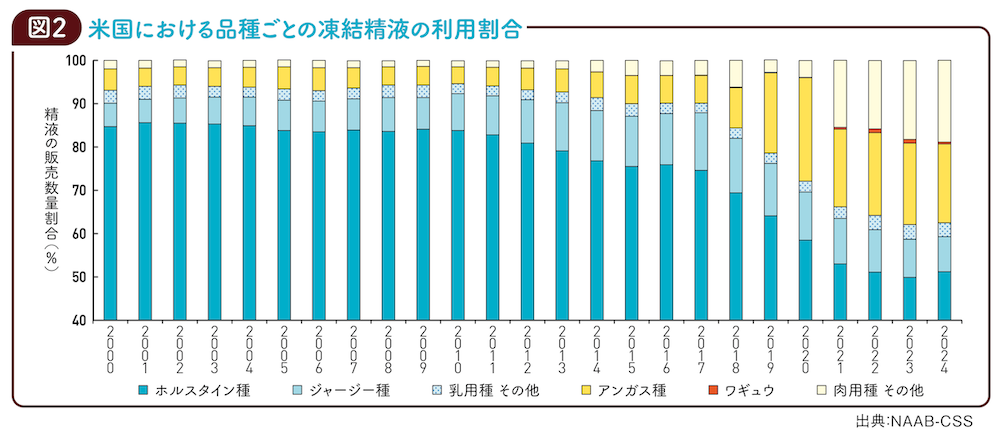

実際、米国内の肉用種精液販売数量は急上昇しており、2017年から2024年にかけて+700万本(+2・8倍)となっています(図2)。一方、乳用種の精液については、2017年から2024年で▲700万本(▲2・8倍)であり、単純に乳用種から肉用種へシフトしたことがうかがえます。

また、ワギュウ(※3)については2013年から統計データが報告されており、2017年に2万本を超えて、その後は同水準で推移しています。

※1 雌が高い割合で生まれる精液

※2 雌雄どっちが出生するかわからない

※3 日本の和牛由来の血統、厳密には黒毛和種とは異なり黒毛和種のF1かF2以上

②Beef on Dairyで重要なのは品種・血統ではなく利用する種雄牛の遺伝的な能力

現在、米国内ではこのBeef on Dairyでより効率的な牛肉生産を実現するために、さまざまな研究が進んでいます。その中でも、どの肉用品種(アンガス種など)の精液を利用するかが重要なポイントの一つです。

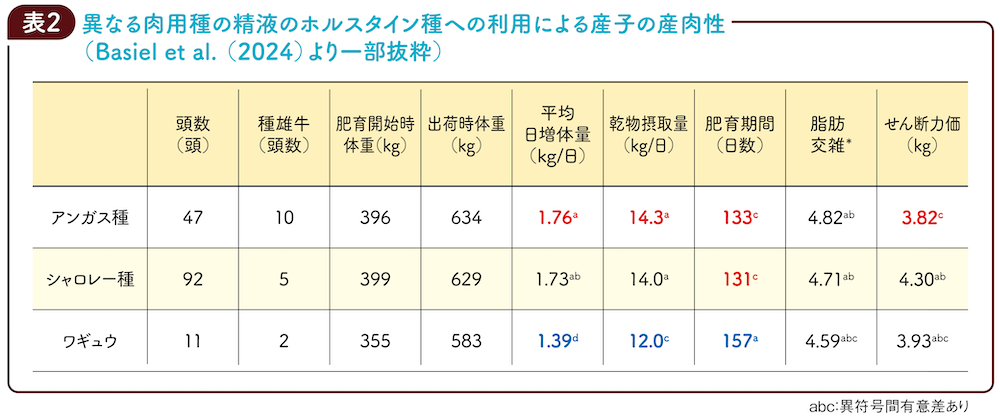

Basielら(2024)は、異なる肉用種の精液を利用した産子の産肉性について検討しました(表2)。結果、ワギュウを除く品種で産肉成績に明確な違いは認められませんでした。

ワギュウについては発育性と飼料効率が他品種と比較して圧倒的に劣っており、効率的な牛肉生産には向いていません。米国における効率的な産肉性(特に牛肉生産)を求めるBeef on Dairyで重要となるのは、ワギュウを除く特定の品種・血統ではなく、利用する種雄牛の遺伝的な能力です。そのため、Beef on Dairyで利用する精液は品種ではなく、産肉性のゲノミック評価の確認が推奨されています。

さらに、Johnsonら(2025)は、同じ飼養条件でアンガス種血統の利用による枝肉生産への影響を検討しました。結果、同じ血統・飼養管理条件では影響が少なかったものの、脂肪交雑は改善が認められました。米国でBeef on Dairyが拡大することは、牛肉の生産量のみならず、牛肉の質も向上することが推測されました。

日本では既に一般的となっている乳用種と黒毛和種の交雑種生産ですが、米国では日本と異なり、産肉性を最大限にすることに注目しています。米国では今後もBeef on Dairy関連のさまざまな知見が増えることが予測されます。その中には日本における交雑種生産にも有用な知見も含まれる可能性が高いため、米国におけるBeef on Dairyの動向については注目すべきと考えています。

ウィリアム・H・マイナー農業研究所

搾乳牛を約500頭飼養する、米国内でもトップクラスの研究所。教育や地域貢献にも力を入れており、大学生を対象とした農場実習や、ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校の調査研究拠点としての施設開放などを行っています。また、周辺地域の酪農家(カナダを含む)に最新の酪農情報を提供しています。

PDF: 428.42 KB