「儲かる牛」を意識した交雑種育成農場の挑戦:徳島県 義岡ファーム株式会社

2025.10

義岡(よしおか)ファーム株式会社(yoshiokafarm)

代表取締役:義岡敬治

本社:徳島県阿波市阿波町下喜来155番地

従業員数:10人(パートタイムスタッフ含む)

飼養頭数:約1,600頭(交雑種子牛・肥育牛、黒毛和種肥育牛)

徳島県北東部の阿波市に四つの牧場を有する義岡ファーム(株)は、年間900頭を超える交雑種の子牛の育成事業に力を入れている。四国地方でも数少ない交雑種の育成を長年にわたって担い、家畜市場へ子牛を安定供給している。質の高い牛づくりを心がけ、県内外の肥育農家を支える要のような存在に成長した義岡ファーム。親子2代にわたる取り組みを追った。

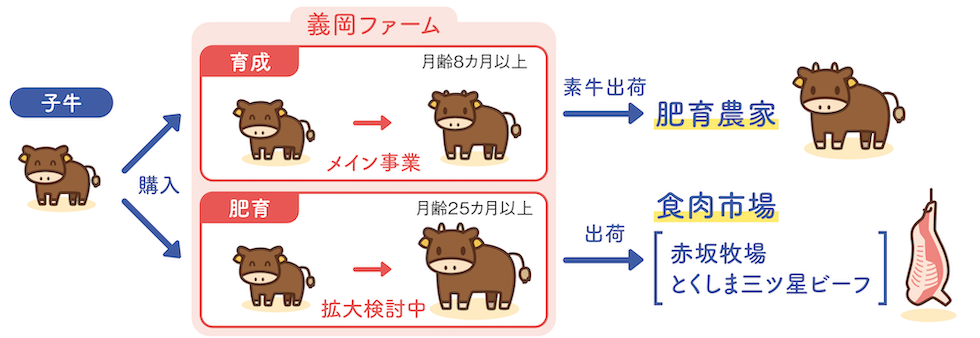

肥育もやってるヨ!

義岡ファーム 事業のアウトライン

義岡ファームでは育成事業を経営の柱に据えているが、自社での繁殖はしていない。牧場で飼養する牛は主に家畜市場で購入しており、相対取引でも確保している。

市場での買い付けは、代表取締役の義岡敬治(けいじ)さん(48)が担っている。体重が乗って大きくなる牛かどうかを見極めて、顧客の肥育農家が「儲かる牛」を入札している。敬治さんは「健康で月齢に見合った体格に育てるのは当然です。その上で、系統を見極め、きっちりした飼養管理を行うと、市場出荷時の体重が400kgを超える牛も出てきます」と語る。

子牛は月齢8カ月以上になるまで育成し、出荷する。流行の血統を導入するため、情報収集に余念がない。

こだわりは質の高い牛づくりと顧客への安定供給

来年で創業50年を迎える義岡ファームは、敬治さんの父である壽一(としかず)さん(78)が29歳のときに、食品卸の営業職を辞めて畜産業界へ新規参入したのが始まりだ。壽一さんはそれまで牛を扱う経験がなかったものの、サラリーマンよりも稼げる仕事だと信じて一念発起。1頭のホルスタインを飼うことから始め、順調に規模を拡大していった。現在の飼養頭数は、牧場全体で約1600頭規模となった。

2008年に法人化したタイミングで長男の敬治さんが代表に就任。壽一さんは会長として牧場を見守る立場になったが、今も毎日のように牧場へ通って牛の体調をチェックしている。

代表の敬治さんは地元の普通高校を卒業後、大阪府にあるコンピューター関係の専門学校へ進学。府内の電気店で1年間働いた後、実家の牧場に就農した。父が牧場を始めたときと同じように働きながら牛について学び、飼養管理の技術を一つひとつ身に付けていったという。「丁寧に牛たちと向き合ううちに、体調の良し悪しが分かるようになりました。そして、1頭ごとに個性が違うことも理解できました」と敬治さん。

父から代表交代の話があった際は「牧場経営が軌道に乗っていたときだったのでプレッシャーを感じましたが、やるべき仕事はこれまでと一緒だと覚悟を決めて引き受けました」と話す。代表になってからは、健康で体重が乗った質の高い牛づくりはもちろん、顧客への安定供給を強く意識するようになったそうだ。現在は社員8人と2〜3人のパート従業員を雇用して四つの牧場を管理している。姉の津田希実子(つだ きみこ)さんも事務経理の責任者として敬治さんを支えている。

義岡ファーム ストロングポイント

業務の効率化

牛糞堆肥

清潔な牛舎

強力なサポート

健康な牛

作業効率を高め残業ゼロを実現

社員の平均年齢は30代前半と若く、県内出身者が大半だ。勤務時間は午前8時半から午後5時までとなっており、残業はほとんどない。「自社で繁殖をしていないのは夜間に仕事をしないためです」と敬治さんは説明する。

夕方5時退社は法人化前から壽一さんの方針で実施しており、会長や代表などの役員も遅くまで牧場に残ることはないという。求人の際にも残業ゼロを強調。会社勤めと同じ勤務体系とすることで求人のハードルが下がり、求人サイト経由ではなく地元の人から連絡が直接くることもあるという。

代表の敬治さんと姉の津田さん

残業をなくすためには牛舎作業の効率化が欠かせない。義岡ファームではすべての牧場に自動給餌器を導入し、作業の簡素化を図っている。導入は県内で最も早く、自動哺乳機も活用している。

飼料は自動給餌器で扱いやすいように導入から8カ月までの牛にはオールペレット、肥育用にはマッシュ(粉末)タイプを与えている。担当するJA全農くみあい飼料(株)四国支店の梶藤悠(かじとう はるか)さん(28)は「自動給餌機の使用に即した飼料設計となっており、年間通じて安定した品質を特に意識しています」とし、配送や在庫管理に気を配る。

他にも、牛舎ごとに堆肥とおがくずの仮置き場を設けることで作業時の移動距離を短くし、作業効率を上げている。この工夫により作業時間が短縮され、雨の日でも作業がしやすいと従業員に好評だ。

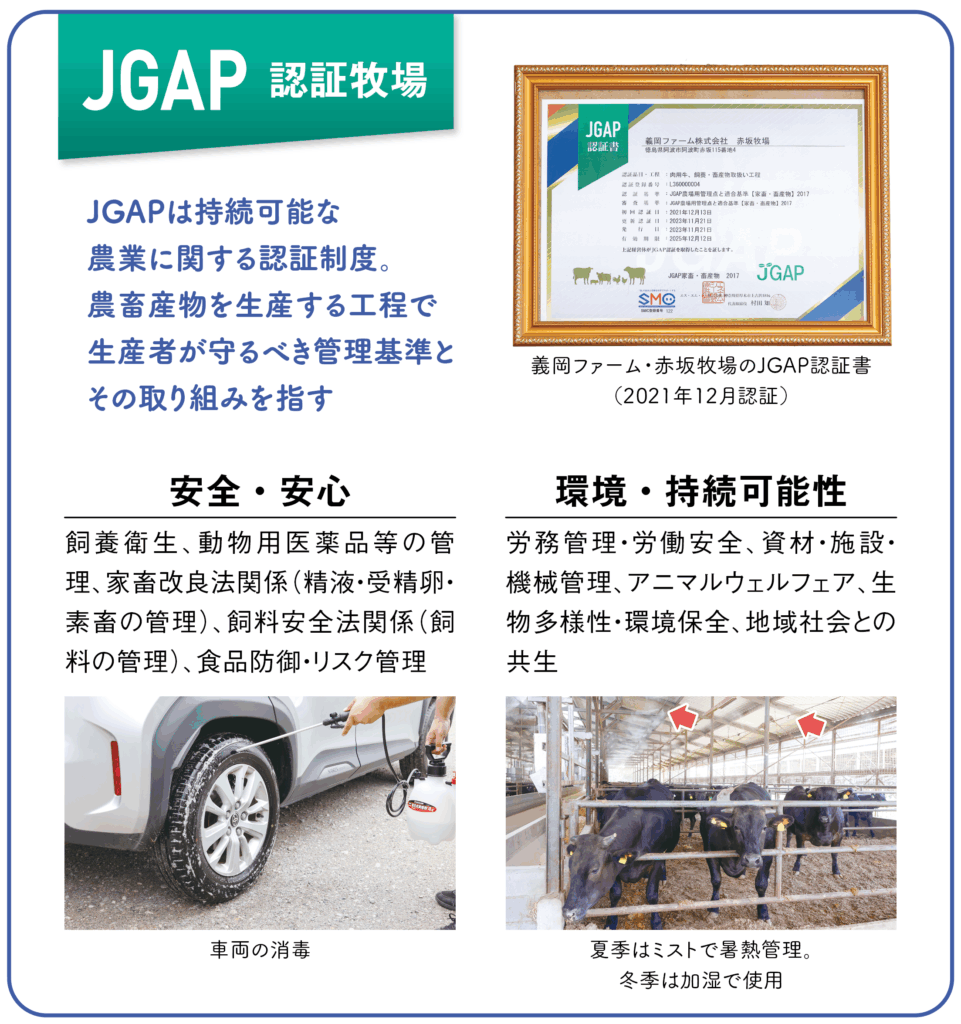

暑さ対策としては、牛舎の天井に設置した5本の管からミストを散布。気温が上がる夏季は2分間隔で30秒ほど散布し、冬季も空気が乾燥するのを防ぐために活用して、飼養牛が風邪を引きにくい環境にしている。

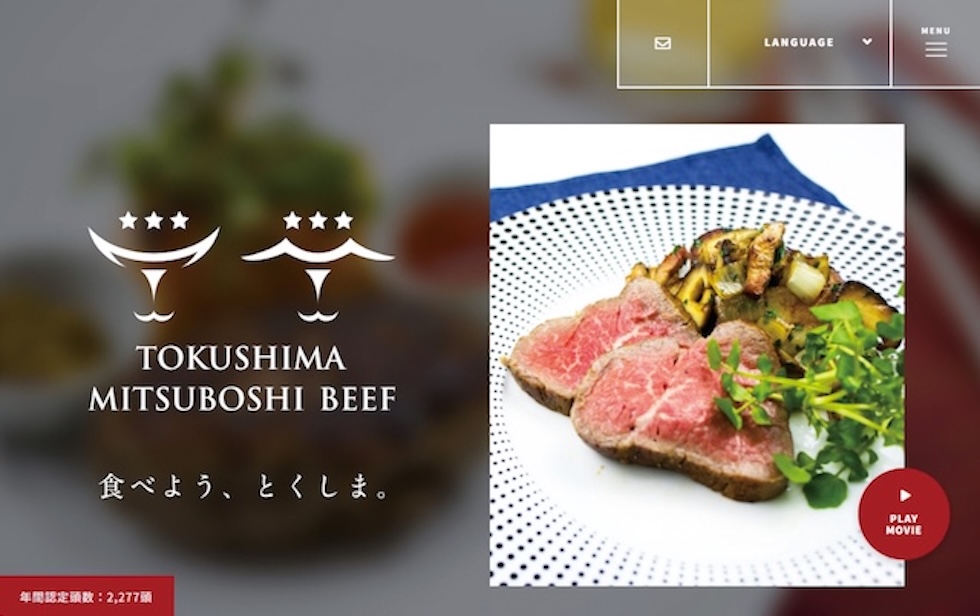

義岡ファームは「とくしま三ツ星ビーフ」認定生産者

「とくしま三ツ星ビーフ」は、徳島県が安全・安心やおいしさなどを評価し、認定した牛のこと。全国で初めてJGAP家畜・畜産物の認証を取得した。認定要件は三つ。県内のJGAP認証牧場産であること、とくしま育ちの牛であること、高品質な枝肉であること―。

詳細はウェブサイトを参照

JGAP認証取得で「とくしま三ツ星ビーフ」生産へ

17年12月に完成した義岡ファームの赤坂牧場は、四つある牧場の中で最も規模が大きい。6棟ある牛舎では交雑種の子牛や肥育牛など約700頭を飼養する。21年12月には、さまざまな厳しい条件をクリアして国内のJGAP(日本版農業生産工程管理)認証を取得した。県内の畜産農場としては4番目となる認証で、これにより県独自の取り組みである「とくしま三ツ星ビーフ」の認定生産者の仲間入りを果たしている。

「JGAPの取得は従業員の仕事に対する意識も変えました」と、申請手続きを担当した津田さん。

「牧場内の整理整頓が行き届き、投薬や飼料などの帳簿の記録をより丁寧に行うことで、個人の感覚に頼っていた餌の量が数値で確認できるようになり、計画的に育成することで市場出荷時の平均体重が増加しました」という。そして、「取得の準備では従業員の理解を得るのが大変でしたが、今ではそれぞれの作業が習慣化し、取得によるメリットが大きいです」と評価する。

環境保全の観点から堆肥づくりにも力を入れ、赤坂牧場では24年11月から新たな堆肥舎が稼働している。堆肥攪拌(かくはん)時にまんべんなく空気が送り込まれる仕組みで、発酵速度が早く質の高い堆肥に仕上がるのが特徴だ。臭いが抑えられた完熟堆肥は、市内外の園芸農家に販売しているが、注文に追いつかないほどの人気だという。

「とくしま三ツ星ビーフ」の認定生産者となったことで、赤坂牧場では黒毛和種と交雑種の肥育にも取り組んでいる。同認定は県内のJGAP認証農場で出荷前に1年以上育てられた黒毛和種と交雑種が対象。黒毛和種ならば月齢28カ月以上で格付・肉質等級などがA4またはB4等級以上、交雑種は月齢25カ月以上で3等級以上などの条件をクリアした牛が「とくしま三ツ星ビーフ」を名乗ることができる。

現在は県内3農場が「とくしま三ツ星ビーフ」を生産でき、県内外9店舗の精肉店、33店舗の飲食店などが取り扱っている。

将来的には赤坂牧場に肥育専用の牛舎を増棟することを敬治さんは検討しており、育成と肥育の両輪で畜産業界に貢献したいと考えている。

PDF: 1.01 MB